L’IA peut-elle contribuer à un avenir plus vert ou au contraire l’entraver ?

L’intelligence artificielle (IA), nous dit-on, est l’arme secrète qui pourrait nous sauver d’une bombe à retardement climatique. Elle pourrait permettre des modes de vie plus propres, réduire les émissions de carbone inutiles et concevoir de nouvelles façons de ramener notre atmosphère à son équilibre naturel.

Mais il y a un problème. L’IA elle-même a un impact carbone conséquent.

Le développement et l’exploitation de modèles d’IA figurent parmi les activités les plus énergivores de la société moderne. Aujourd’hui, un centre de données standard utilise une quantité d’électricité équivalente à celle de 100 000 foyers[1]. Cela semble alarmant, mais ce n’est que le début. Les plus grands centres de données en cours de développement sont susceptibles d’utiliser 20 fois plus d’énergie, ce qui équivaut à deux millions de foyers. Bientôt, les centres de données puiseront autant d’énergie du réseau qu’une fonderie d’aluminium gourmande en énergie par exemple.

L’inquiétude quant aux sources de production de l’électricité ne freine guère les ambitions. Les investissements dans les centres de données à l’échelle mondiale en 2024 ont atteint 500 000 000 000 USD, soit 500 milliards de dollars. Ils ont donc doublé en l’espace de deux ans seulement[2].

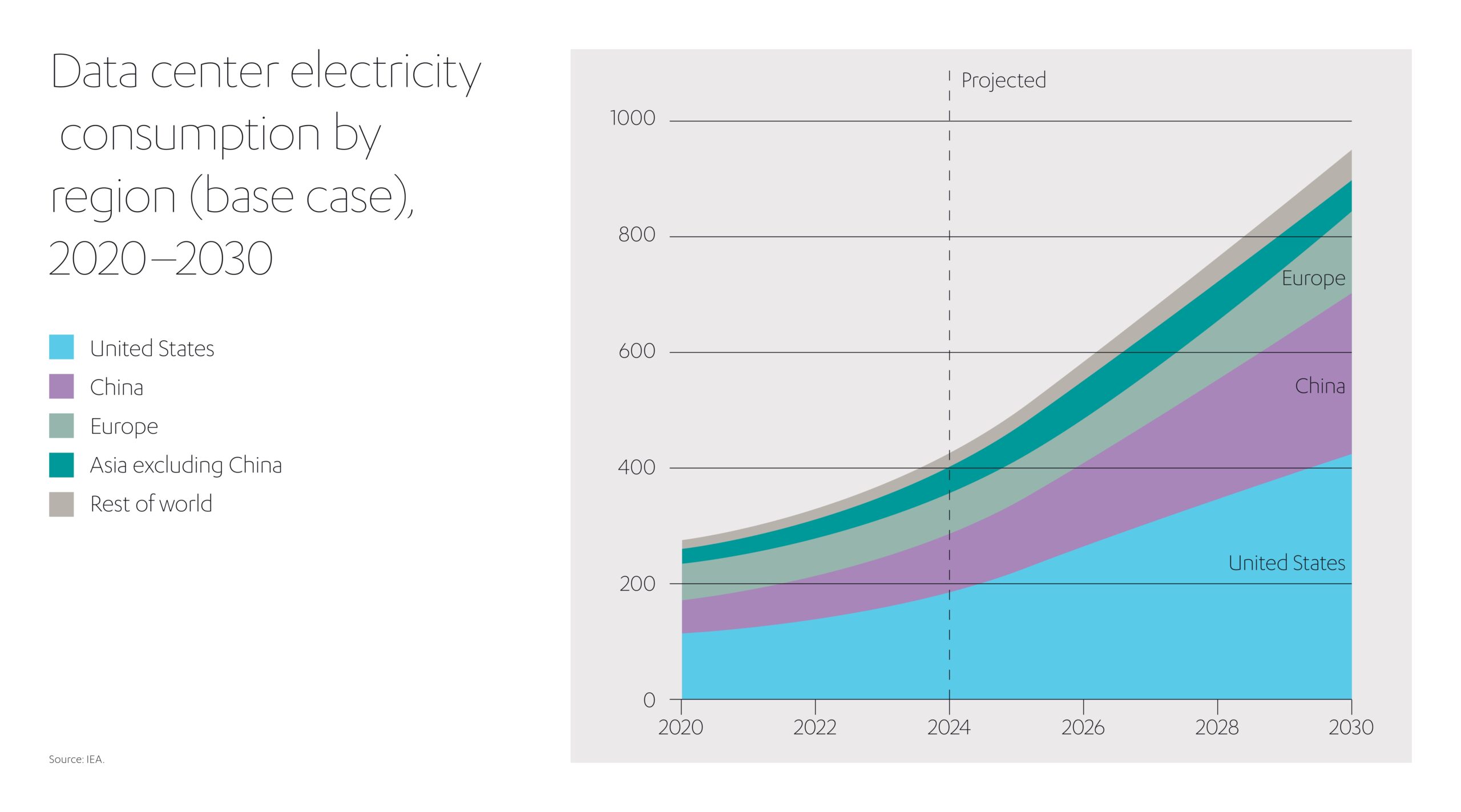

En 2024, les centres de données ont consommé 1,5 % de la production mondiale d’énergie et émis 1 % de l’ensemble des gaz à effet de serre.[3] Pourtant, la consommation d’énergie des centres de données augmente quatre fois plus vite que le taux de consommation totale d’électricité, et ne montre aucun signe de ralentissement. De fait, deux tiers des organisations dans le monde prévoient d’investir massivement dans l’IA générative au cours des 24 prochains mois[4]. Sur cette lancée, l’IA pourrait consommer jusqu’à 8 % de la production mondiale d’énergie d’ici 2030[5].

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit qu’à ce stade l’appétit énergétique de l’IA atteindra 945 TWh, ce qui correspond à la consommation d’énergie annuelle d’un pays industriel de taille moyenne[6]. Aux États-Unis, épicentre du développement international de l’IA, les centres de données consommeront en 2030 plus d’électricité que la production combinée de produits chimiques, de ciment et d’acier.

Wall Street, comme toujours, observe la situation. L’IA est actuellement le moteur des marchés boursiers aux États-Unis. Depuis 2022, date à laquelle sont apparus les premiers modèles d’IA opérationnels tels que ChatGPT, 65 % de la croissance de la capitalisation boursière du S&P 500 (environ 12 000 milliards USD) ont été réalisés par des entreprises qui ont ouvertement intégré l’IA dans leurs fonctions clés[7]. L’année dernière, les start-ups axées sur l’IA aux États-Unis ont atteint une valorisation médiane de 5,5 milliards USD, soit cinq fois plus que les autres start-ups génériques.

Naturellement, ce phénomène ne concerne pas exclusivement les États-Unis. Au-delà de ce dernier, les centres de données de toutes les économies matures devraient représenter plus d’un cinquième de la croissance totale de la demande en électricité au cours de cette décennie[8].

Les centres de données portent atteinte à l’environnement de manière directe, par la consommation d’électricité, les réfrigérants, les piles à combustible et les générateurs, mais aussi de manière indirecte, par la fabrication d’équipements haut de gamme, de services en nuage associés et le retraitement des équipements en fin de vie. Ensemble, toutes ces activités exacerbent le changement climatique, la pollution de l’air et de l’eau et l’épuisement des ressources. Alors, pourquoi considérons-nous encore l’IA comme un atout essentiel dans la lutte existentielle contre le réchauffement climatique ?

Comment pouvons-nous réduire l’impact environnemental de l’IA ?

Bien que les centres de données représentent une charge considérable pour les réseaux électriques mondiaux, les scientifiques demeurent prudemment optimistes quant aux perspectives de l’IA en ce qui concerne le changement climatique.

Quatre milliards de personnes vivent actuellement dans des zones considérées comme vulnérables sur le plan climatique, et l’on estime à 250 000 le nombre de décès supplémentaires par an à partir de 2030 en raison du stress thermique, de la malnutrition et des maladies[9]. Nous avons donc besoin de toute l’aide possible, même si notre principal allié est numérique plutôt qu’humain. L’évolution rapide de l’IA annonce toute une série d’interventions climatiques qui changeront la donne.

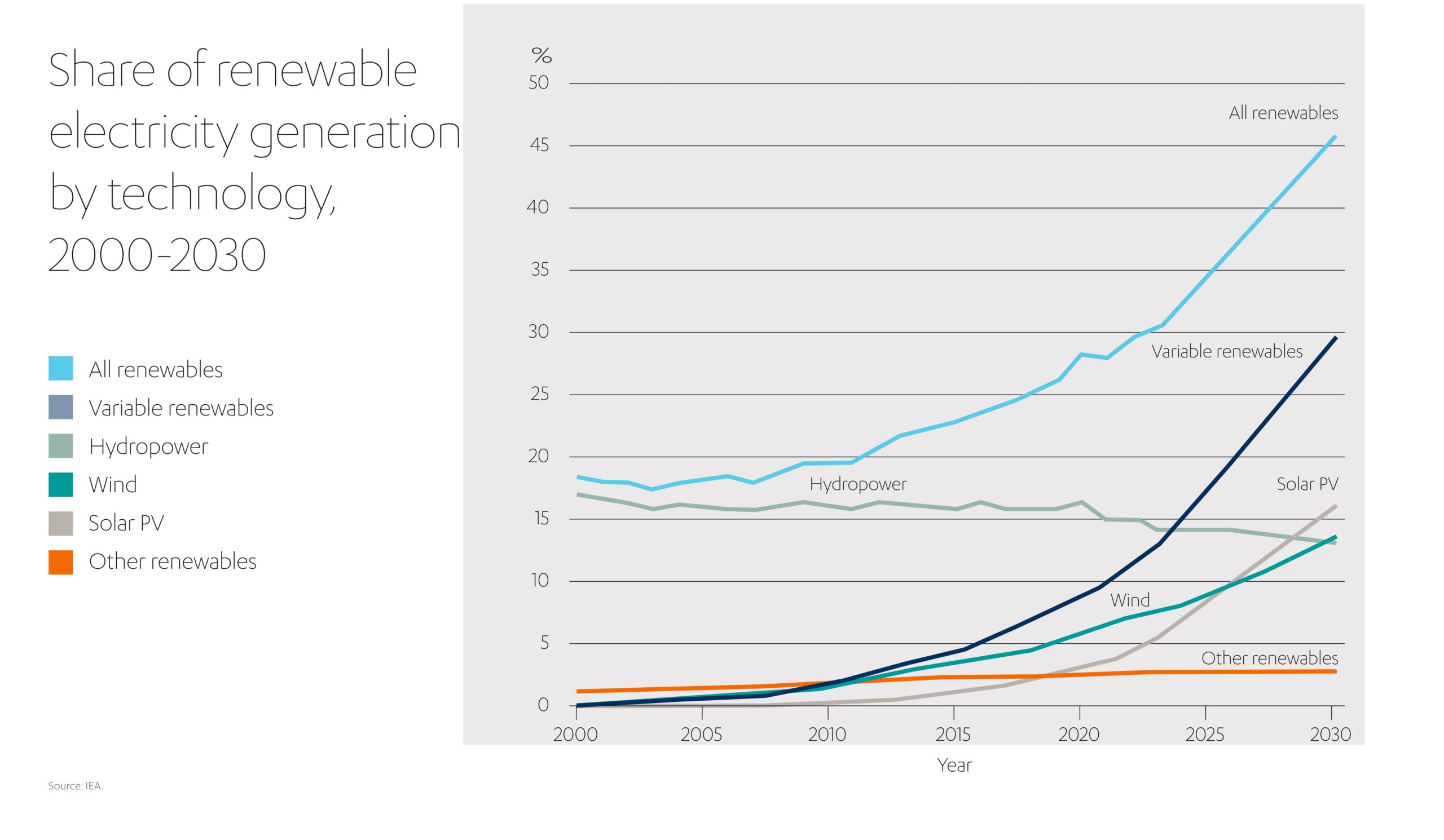

- Énergie verte : Les sources d’énergie renouvelable représentent une part de plus en plus importante du bouquet énergétique mondial. Cette tendance est appelée à se poursuivre, les énergies renouvelables représentant près de 20 % de l’énergie d’ici à 2030, contre 13 % en 2023[10]. L’IA s’avérera essentielle pour équilibrer les réseaux d’énergie décentralisés, injectant de manière transparente de l’énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique dans les réseaux afin de répondre aux pénuries d’approvisionnement. L’IA offre la possibilité de produire de l’énergie avec une efficacité sans précédent : On estime que les infrastructures existantes pourraient fournir 175 GW de capacité de transmission supplémentaire, uniquement grâce à l’intégration de capteurs à distance et de systèmes de gestion basés sur l’IA[11].

- Prédiction météorologique : À mesure que le changement climatique s’intensifie, les communautés des régions vulnérables auront besoin de prévisions météorologiques précises pour planifier leur existence. Certaines auront besoin de savoir si une sécheresse est imminente pour pouvoir semer des graines adaptées au climat ou stocker des récoltes ; d’autres auront besoin de recevoir des alertes d’urgence leur permettant de fuir si des ouragans ou des inondations se profilent à l’horizon. Jusqu’à présent l’IA a fait ses preuves en matière de prévisions météorologiques, certains outils de pointe fournissant des prévisions précises « des dizaines de fois plus rapidement » que les systèmes conventionnels[12]. Il s’agit parfois d’une question de vie ou de mort.

- Surveillance des émissions : Les logiciels fondés sur l’IA peuvent aider les entreprises des marchés très polluants tels que ceux des métaux, des mines, du pétrole et du gaz à surveiller et à réduire leurs émissions. En analysant les données en même temps que l’imagerie satellite, la technologie de surveillance des émissions pourrait aider les industries lourdes, qui représentent ensemble près d’un tiers des gaz à effet de serre, à réduire leurs émissions de 20 à 30 %[13].

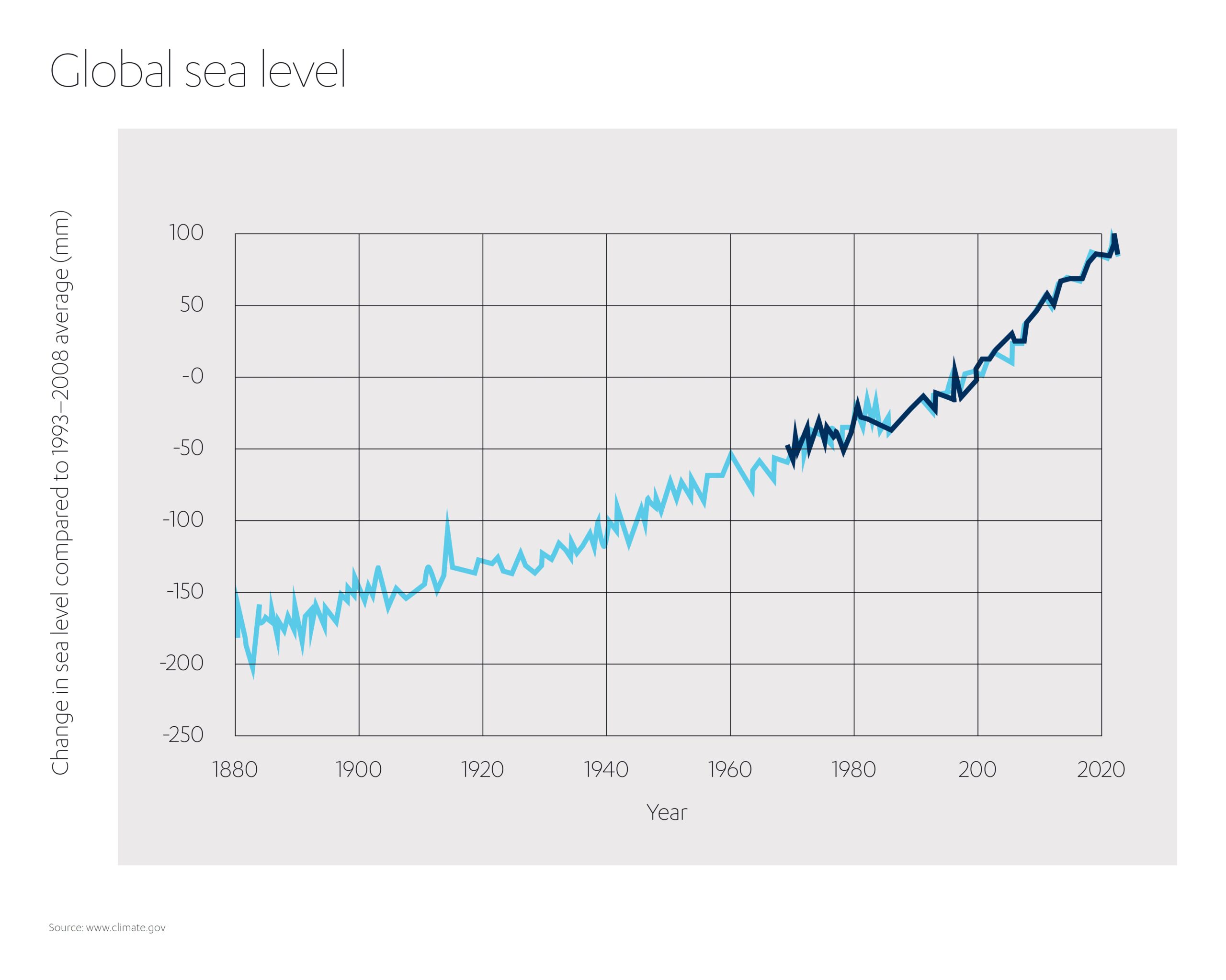

- Fonte des glaces et déforestation : Le niveau mondial de la mer a augmenté de plus de 20 centimètres depuis 1880, atteignant un nouveau record en 2023[14]. Les inondations à marée haute sont maintenant au moins 300 % plus susceptibles de se produire qu’il y a 50 ans. Si nous maintenons nos niveaux d’émissions actuels, le niveau de la mer autour des côtes des États-Unis pourrait dépasser de deux mètres ceux des niveaux préindustriels d’ici la fin de ce siècle.

La surveillance des icebergs est essentielle à la fois pour alerter le monde sur ce danger et pour élaborer des stratégies de solutions. Il a été démontré que l’IA peut calculer les changements affectant le couvert de glace 10 000 fois plus rapidement que n’importe quel équivalent humain. De même, l’IA peut également être utilisée pour mesurer les impacts de la déforestation sur le climat mondial. En 2022, une étude de la Food and Agriculture Organization (FAO) a attribué à la déforestation environ 11 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre[15]. L’IA peut examiner des millions d’hectares de terres en temps réel à l’aide de données satellites, dotées de connaissances précises sur la quantité de carbone stockée dans une forêt particulière.

- Recyclage : Les déchets sont responsables d’environ 16 % des gaz à effet de serre[16]. Les machines de tri automatique séparent actuellement les matériaux réutilisables (papier, fer-blanc, plastique) de nos déchets mélangés, avec des résultats variables. L’IA promet de gérer ce processus avec une précision proche de la perfection, en identifiant les débris de plastique à une échelle nanométrique. Si elle est développée à travers le monde, cette technologie pourrait permettre d’éviter que des millions de tonnes de matériaux réutilisables ne soient envoyées par erreur à la décharge chaque année.

Maintenant que l’importance de l’IA dans la lutte contre le changement climatique est établie, l’attention se porte sur les solutions possibles. Comment une technologie aussi énergivore peut-elle contribuer à façonner un environnement durable, sans pour autant aggraver accidentellement le problème ?

Une meilleure réglementation peut-elle favoriser une IA plus propre ?

Environ 90 % des organisations dans le monde déclarent qu’elles envisagent d’investir massivement dans l’IA au cours des prochaines années. Alors que 75 % d’entre elles reconnaissent que cela entrera en conflit avec leurs politiques de développement durable, moins de la moitié d’entre elles ont mis au point une stratégie pour compenser cette empreinte carbone supplémentaire[17].

Un soutien de la part des États peut aider les organisations à exploiter les avantages potentiels de l’IA d’une manière moins dommageable pour l’environnement. En effet, l’IA étant la pierre angulaire de nombreux plans de développement économique, nous commençons à voir les gouvernements légiférer en faveur d’un écosystème de centres de données plus écologique.

En Asie, le New Deal sud-coréen de 2020 équilibre avec délicatesse les priorités numériques et écologiques. Il préconise notamment un réseau de centres de données écologiques à grande échelle dans tout le pays, financé par des partenariats public-privé. Un accord entre SK Broadband et les autorités locales de Gunsan, par exemple, permet la construction de 16 nouveaux centres de données alimentés par énergie renouvelable d’ici à 2029, connus sous le nom de Saemangeum Data Center Industrial Park[18].

En Allemagne, la nouvelle loi sur l’efficacité énergétique vise quant à elle à rendre obligatoire la réutilisation de la chaleur résiduelle des centres de données. Les centres de données en Allemagne doivent atteindre un niveau minimum de 10 % de réutilisation de la chaleur d’ici à l’année prochaine et de 20 % d’ici à 2028. Ce sont des objectifs ambitieux qui pourraient inspirer d’autres pays si l’industrie est en mesure de satisfaire à ses obligations.

L’Union européenne a pris des mesures provisoires pour donner aux centres de données davantage de crédibilité sur le plan écologique en adoptant un système d’évaluation de leur durabilité à l’échelle de l’UE. Selon les termes de la Directive relative à l’efficacité énergétique, les opérateurs de centres de données sont tenus de communiquer avant la mi-mai de chaque année une série d’indicateurs clés de performance liés au climat à une base de données européenne. La Directive vise à réduire la consommation d’énergie de l’UE de 11,7 % d’ici à 2030 par rapport aux prévisions de 2020.

De même, le plan d’action spécial de la Chine pour la réduction des émissions de carbone vise à augmenter l’utilisation des énergies renouvelables dans les centres de données du pays de 10 % d’ici à la fin de cette année, et pour chacune des années ultérieures[19]. À l’avenir, la dépendance vis-à-vis de l’électricité, les émissions de carbone et la réutilisation de la chaleur résiduelle devraient atteindre des niveaux d’efficacité encore plus élevés d’ici à 2030.

Aux États-Unis, l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) a publié des directives sur les meilleures pratiques pour les centres de données afin de réduire leur empreinte carbone. Le programme Energy Star couvre la gestion du flux d’air, les températures de fonctionnement optimales, la qualité du câblage et l’efficacité des serveurs[20]. Au niveau fédéral, le gouvernement envisage d’obliger les propriétaires de centres de données à communiquer des informations relatives à leur fonctionnement et à leurs performances environnementales. Il est à espérer que la législation sera adoptée d’ici deux ans et qu’elle contribuera à rendre le marché florissant des cryptomonnaies aux États-Unis plus respectueux de l’environnement.

Alors que les régulateurs exigent une plus grande efficacité, comment l’industrie des centres de données peut-elle commencer à réduire son empreinte carbone et à imaginer un destin plus écologique ?

Quelles idées et innovations pourraient aider à rendre les centres de données plus durables ?

Comme le laisse entrevoir la législation récente, il existe de nombreuses possibilités de rendre les centres de données, et donc l’IA en tant que concept, plus respectueux de l’environnement.

- Les serveurs des centres de données sont souvent protégés contre la surchauffe par des refroidisseurs, dont les compresseurs sont eux-mêmes refroidis par l’évaporation de l’eau. Étant donné que les centres de données utilisent une quantité d’eau si importante, ils ne devraient être envisagés que dans des endroits disposant d’un approvisionnement abondant et fiable, et non dans des endroits où l’eau est rare et nécessaire de façon plus urgente pour la consommation ou l’agriculture.

- Les concepteurs de centres de données pourraient envisager des alternatives à l’eau telles que le refroidissement « direct sur puce », où les liquides de refroidissement sont acheminés par des « plaques froides » fixées à l’équipement sujet à la chaleur. Une autre technique consiste à immerger les serveurs dans un liquide diélectrique (isolant) spécial qui absorbe la chaleur. C’est le refroidissement par immersion. Ces deux méthodes sont actuellement plus coûteuses que l’eau, mais les prix devraient baisser à mesure que la technologie évolue et se généralise.

- Les centres de données génèrent de la chaleur, beaucoup de chaleur. Pourquoi la gaspiller ? Les centres de données émettent généralement des déchets thermiques à une température comprise entre 30 °C et 35 °C ; les pompes à chaleur écologiques peuvent élever ces températures jusqu’à 70 °C à 80 °C, en vue d’alimenter les réseaux de proximité pour chauffer les habitations ou fournir de l’eau chaude. Les exemples de réutilisation efficace de la chaleur abondent. Par exemple, un élevage de truites en Norvège et un ensemble de piscines de centres de loisirs au Royaume-Uni sont déjà chauffés à l’aide de réseaux de tuyaux reliés à des centres de données situés à proximité[21]. À l’heure actuelle, seulement 2 % de la chaleur au Royaume-Uni provient de ces réseaux de chaleur, mais la commission britannique sur le changement climatique estime que ce chiffre pourrait atteindre 18 % au milieu du siècle si les perspectives sont optimisées[22].

- Pendant les pannes de réseau, les centres de données comptent sur les générateurs pour maintenir leurs systèmes de refroidissement et rester opérationnels. Ces systèmes de secours sont souvent alimentés par des combustibles fossiles : essence, diesel, propane ou gaz. Ceci n’est pas irrévocable, les sources de carburant alternatives telles que l’hydrogène vert, l’éthanol ou l’huile végétale hydrotraitée étant de plus en plus disponibles.

- De nombreux centres de données fonctionnent déjà avec des équipements obsolètes présentant des empreintes carbone plus lourdes. L’installation de technologies modernes permet de déployer une plus grande partie du potentiel du centre de données dans le but de résoudre des sommes complexes, ce que l’on appelle l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE en anglais).

- Enfin, étant donné que les centres de données consomment de grandes quantités d’électricité, nous devons augmenter la part des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique sur le marché mondial de l’énergie.

Ce dernier point vaut la peine d’être examiné plus en détail, car il suggère non seulement une approche de l’IA plus respectueuse de l’environnement, mais aussi des pistes intéressantes pour l’implication du secteur public.

Comment le secteur privé pourrait-il stimuler l’approvisionnement en énergie verte ?

Les centres de données sont gourmands en énergie. Actuellement, les meilleures estimations indiquent qu’ils consomment environ 55 GW d’énergie par an, répartis entre l’informatique en nuage, le stockage d’e-mails et l’IA.[23] Cependant, les projections montrent que la demande augmente fortement pour atteindre 84 GW dès 2027, en grande partie en raison de l’essor de l’IA. Les centres de données, comme les maisons et les bureaux, sont alimentés en énergie par le réseau. L’un des moyens d’évaluer le caractère « écologique » des centres de données est donc d’évaluer l’approvisionnement mondial en énergie.

Sur ce point, les nouvelles sont mitigées. Près de 32,1 % de l’énergie mondiale provenait de sources renouvelables en 2024, principalement de l’énergie éolienne, solaire et hydraulique[24]. Si ce chiffre représente un bond en avant par rapport au début du siècle (18,4 % de l’énergie mondiale étant renouvelable en 2000), il n’en reste pas moins que plus des deux tiers de l’énergie produite dans le monde proviennent de combustibles fossiles. Bien qu’il ne fasse aucun doute que le secteur des énergies renouvelables puisse atteindre une part de marché de 45,6 % d’ici à 2030, la capacité doit augmenter considérablement avant que l’IA puisse être exonérée du blâme sur le réchauffement mondial.

Fait prometteur, l’AIE estime que les énergies renouvelables sont les mieux placées pour combler le déficit énergétique mondial, et cite la compétitivité économique et les courts délais de mise en place de ses capacités de production. Selon son analyse, le secteur des énergies vertes augmentera de plus de 450 TWh d’ici 2035 pour répondre à la demande florissante des centres de données. L’AIE note que la première vague de petits réacteurs nucléaires modulaires devrait entrer en service d’ici la fin de la décennie, principalement au Japon, aux États-Unis et en Chine, ce qui renforcera davantage la contribution de l’énergie nucléaire au marché des énergies renouvelables[25].

Compte tenu de cette demande imminente, le cabinet de conseil international McKinsey estime que l’appétit commercial pour les nouveaux projets d’énergie renouvelable restera probablement élevé[26]. Il prévoit une importance croissante pour les sources alternatives moins connues telles que l’énergie géothermique et les biocarburants, et une croissance rapide du nombre de contrats d’achat direct d’énergies renouvelables (APP en anglais) reposant sur la production d’électricité renouvelable.

Abdul Latif Jameel est l’un des principaux acteurs du secteur privé qui cherchent à exploiter le potentiel de l’IA tout en veillant à ce qu’elle soit alimentée par des moyens durables.

Son entreprise phare dans le domaine des énergies vertes, Fotowatio Renewable Ventures (FRV), exploite un portefeuille de parcs solaires et éoliens dans le monde entier, dépassant les 5 GW d’énergie sur quatre continents. Ces systèmes, et d’autres du même type, s’avéreront essentiels pour libérer tout le potentiel de l’IA sans compromettre notre précieux environnement. Il en va de même pour les projets de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS en anglais) à l’échelle des services publics, lancés par FRV-X, la branche de FRV chargée de l’innovation. Les sites opérationnels au Royaume-Uni comprennent Holes Bay, Dorset, Contego, West Sussex et Clay Tye, Essex. Deux projets additionnels sont en cours de construction dans les Midlands. En Australie, FRV gère une usine BESS à Terang, dans l’État de Victoria, et une usine hybride à Dalby, dans le Queensland.

De même, Almar Water Solutions, qui fait partie de Jameel Environmental Solutions, a investi dans la société de technologie Datakorum, centrée sur la transformation numérique des secteurs de l’eau, de l’énergie et de la mobilité. Actuellement, Datakorum œuvre à fournir des passerelles 5G à Abu Dhabi pour les systèmes de gestion de l’eau et de l’énergie, deux composants essentiels pour une société souffrant de pressions liées au climat.

La perspective de remédier au problème climatique au moyen de l’IA est tentante, parce qu’elle nous exonère de toute responsabilité et délègue l’identification d’une solution à une technologie qui n’a pas encore fait ses preuves. Répondre au dilemme énergétique des centres de données nécessitera une stratégie à deux volets. Tout d’abord, en produisant une plus grande part de l’énergie mondiale à partir de ressources renouvelables afin de compenser la consommation supplémentaire de combustibles fossiles. Deuxièmement, en développant des moyens de refroidir les centres de données de manière moins gourmande en eau, tout en déployant la chaleur qu’ils émettent pour une utilisation communautaire. Ce n’est qu’une fois ces tensions résolues que l’IA pourra tenir sa promesse et nous accompagner vers un monde plus durable et plus prospère. »

Cinq faits essentiels : Alimentation de l’IA

Q : Quelle quantité d’électricité, un centre de données standard consomme-t-il ?

R : Un centre de données standard consomme l’équivalent de 100 000 foyers, tandis que les plus grands centres de données en cours de développement utiliseront 20 fois plus d’électricité, soit l’équivalent de deux millions de foyers.

Q : Quel pourcentage de l’énergie mondiale l’IA pourrait-elle consommer d’ici à 2030 ?

R : L’IA pourrait consommer jusqu’à 8 % de la production totale d’énergie mondiale d’ici à 2030, l’AIE prévoyant que l’appétit énergétique de l’IA atteindra 945 TWh, soit l’équivalent de celui d’un pays industriel de taille moyenne.

Q : À combien se sont élevés les investissements dans les centres de données à l’échelle mondiale en 2024 ?

R : Les investissements dans les centres de données à l’échelle mondiale ont atteint 500 milliards USD en 2024. Ils ont donc doublé en l’espace de deux ans seulement.

Q : Quel rôle joue l’IA dans la gestion des énergies renouvelables ?

R : L’IA est essentielle pour équilibrer les réseaux d’énergie décentralisés, en intégrant de manière transparente de l’énergie solaire, éolienne ou hydroélectrique dans les réseaux. Les infrastructures existantes pourraient fournir 175 GW de capacité de transmission supplémentaire, uniquement grâce à l’intégration de systèmes de gestion basés sur l’IA.

Q : Dans quelle mesure l’IA pourrait-elle contribuer à réduire les émissions dans les industries lourdes ?

R : La technologie de surveillance des émissions pourrait aider les industries lourdes, qui représentent près d’un tiers des gaz à effet de serre, à réduire leurs émissions de 20 à 30 % en analysant les données en même temps que l’imagerie satellite.

[1] https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[2] https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[3] https://www.weforum.org/stories/2024/02/harnessing-waste-energy-data-centres//

[4] https://www.weforum.org/stories/2025/01/6-ways-data-centres-can-cut-emissions/

[5] https://www.weforum.org/videos/this-start-up-catches-waste-methane-to-power-data-centres/

[6] https://www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works

[7] https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/understanding-the-energy-ai-nexus

[8] https://www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works

[9] https://www.weforum.org/stories/2024/02/ai-combat-climate-change/

[10] https://www.iea.org/reports/renewables-2024/global-overview

[11] https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[12] https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/20/ai-aardvark-weather-prediction-forecasting-artificial-intelligence

[13] https://www.weforum.org/stories/2024/02/ai-combat-climate-change/

[14] https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level

[15] https://fsc.org/en/blog/how-deforestation-affects-climate-change

[16] https://www.weforum.org/stories/2024/02/ai-combat-climate-change/

[17] https://www.weforum.org/stories/2025/01/6-ways-data-centres-can-cut-emissions/

[18] https://thedocs.worldbank.org/en/doc/08165a76ca0f1ef688d2782dfaab3406-0400072022/related/Greening-Digital-in-Korea-Korea-Case-Study-for-Greening-the-ICT-Sector.pdf

[19] https://english.www.gov.cn/news/202407/24/content_WS66a0b167c6d0868f4e8e96ba.html

[20] https://www.epa.gov/newsreleases/us-epas-energy-star-program-develops-energy-saving-guidance-co-location-data-centers

[21] https://www.weforum.org/stories/2024/02/harnessing-waste-energy-data-centres/

[22] https://datacentrereview.com/2024/06/making-the-most-of-data-centre-waste-heat/

[23] https://www.goldmansachs.com/insights/articles/ai-to-drive-165-increase-in-data-center-power-demand-by-2030

[24] https://www.iea.org/energy-system/renewables

[25] https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary

[26] https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/how-data-centers-and-the-energy-sector-can-sate-ais-hunger-for-power

Ajouté au dossier de presse

Ajouté au dossier de presse